Meister des Johnson-Tabernakels

(Florenz, tätig in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts)

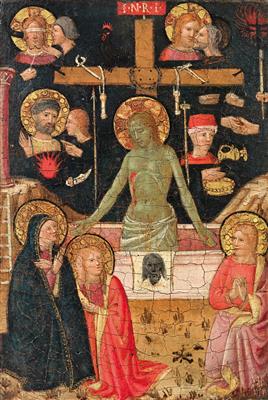

Christus als Schmerzensmann mit den Leidenswerkzeugen,

Tempera und Gold auf Holz, 31 x 22,5 cm, Tabernakelrahmen

Provenienz:

Europäische Privatsammlung

Diese kleine Tafel ist dem Schaffen eines bisher noch nicht bestimmten Künstlers zuzuordnen, der gemeinhin als „Meister des Johnson-Tabernakels“ bezeichnet wird. Der Name stützt sich auf einen ehemals in der Sammlung Johnson befindlichen Tabernakel, der heute im Philadelphia Museum of Art aufbewahrt wird (Inv. Nr. 2034a).

Der anonyme Künstler war Mitte des 15. Jahrhunderts in Florenz tätig und stand unter dem Einfluss Bicci di Lorenzos, Beato Angelicos und Benozzo Gozzolis. Das vorliegende Gemälde hat sowohl hinsichtlich des Bildthemas als auch in der Art der Figurendarstellung und der Wiedergabe der Heiligenscheine große Ähnlichkeit mit einer Tafel im Musée du Petit Palais in Avignon, Inv. Nr. 20253 (siehe M. Laclotte/E. Mognetti, Catalogue of the Musée du Petit Palais, Avignon 1976, Nr. 261).

Im Zentrum des vorliegenden Gemäldes ist Christus als Schmerzensmann dargestellt, der einem marmornen Sarkophag entsteigt und die Wundmale seiner Kreuzigung zeigt. Im unteren Bereich der Komposition erscheinen die Heilige Jungfrau, Maria Magdalena und der Evangelist Johannes, die ihn betrauern. Im oberen Bildbereich sind im Einklang mit einem Mitte des 14. Jahrhunderts in Florenz verbreiteten Bildtypus die Leidenssymbole dargestellt. Von links oben nach unten sind die Verspottung Christi durch die Soldaten, die Geißelsäule, die Verleugnung des Petrus, der Speer des Longinus, das abgeschnittene Ohr des Malchus und ganz links die Leiter für die Kreuzigung und Kreuzesabnahme zu sehen. Rechts sieht man den Judaskuss, die auf die Gefangennahme anspielende Fackel, den Speer mit dem in Essig getränkten Schwamm, die dreißig Goldtaler des Judas, eine nicht identifizierbare männliche Gestalt und die gewaschenen Hände des Pilatus. Auf dem Kreuz sind Hämmer, Peitschen, die Dornenkrone und der Hahn zu sehen.

Technische Untersuchung:

Infrarotbilder der vorliegenden Komposition zeigen eine dünne, genaue und vermutlich mit einem schmalen Pinsel ausgeführte Unterzeichnung. In einigen Bereichen, etwa im Mantel Marias, übernehmen Einritzungen die Funktion der Zeichnung.

Der Farbton des Körpers Christi ergibt sich aus einer grünen, auf Erdpigmenten basierenden Unterschicht, die mit einem hell-weißlichen und hauptsächlich aus Bleiweiß bestehenden Inkarnatton lasiert wurde. Im roten Mantel der Maria Magdalena finden sich Zinnober und Bleizinngelb entlang der Ränder. Zinnober kam für alle hellen Rottöne zum Einsatz, während für die Mäntel des heiligen Johannes und der Magdalena ein Rotlack auf Cochenillen-Basis verwendet wurde. Interessant ist, dass für den dunkelblauen Mantel Marias sowohl Azurit als auch Indigo Verwendung fanden, was sich vermutlich dadurch erklären lässt, dass eine untere Azuritschicht mit Indigo lasiert wurde, wobei sich statt einer Unterzeichnung Einritzungen finden. Der Hintergrund erschien wohl ursprünglich dunkelblau, da sich darin zahlreiche Pigmente auf Kupferbasis finden, die in der spektroskopischen Untersuchung als Azurit bestimmt werden konnten. Die Rückseite der Tafel ist zwecks Imitation eines rotbraunen Steins wie etwa Porphyr mit brauner Farbe bemalt.

Wir danken Gianluca Poldi für die technische Untersuchung.

17.10.2017 - 18:00

- Erzielter Preis: **

-

EUR 56.250,-

- Schätzwert:

-

EUR 40.000,- bis EUR 60.000,-

Meister des Johnson-Tabernakels

(Florenz, tätig in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts)

Christus als Schmerzensmann mit den Leidenswerkzeugen,

Tempera und Gold auf Holz, 31 x 22,5 cm, Tabernakelrahmen

Provenienz:

Europäische Privatsammlung

Diese kleine Tafel ist dem Schaffen eines bisher noch nicht bestimmten Künstlers zuzuordnen, der gemeinhin als „Meister des Johnson-Tabernakels“ bezeichnet wird. Der Name stützt sich auf einen ehemals in der Sammlung Johnson befindlichen Tabernakel, der heute im Philadelphia Museum of Art aufbewahrt wird (Inv. Nr. 2034a).

Der anonyme Künstler war Mitte des 15. Jahrhunderts in Florenz tätig und stand unter dem Einfluss Bicci di Lorenzos, Beato Angelicos und Benozzo Gozzolis. Das vorliegende Gemälde hat sowohl hinsichtlich des Bildthemas als auch in der Art der Figurendarstellung und der Wiedergabe der Heiligenscheine große Ähnlichkeit mit einer Tafel im Musée du Petit Palais in Avignon, Inv. Nr. 20253 (siehe M. Laclotte/E. Mognetti, Catalogue of the Musée du Petit Palais, Avignon 1976, Nr. 261).

Im Zentrum des vorliegenden Gemäldes ist Christus als Schmerzensmann dargestellt, der einem marmornen Sarkophag entsteigt und die Wundmale seiner Kreuzigung zeigt. Im unteren Bereich der Komposition erscheinen die Heilige Jungfrau, Maria Magdalena und der Evangelist Johannes, die ihn betrauern. Im oberen Bildbereich sind im Einklang mit einem Mitte des 14. Jahrhunderts in Florenz verbreiteten Bildtypus die Leidenssymbole dargestellt. Von links oben nach unten sind die Verspottung Christi durch die Soldaten, die Geißelsäule, die Verleugnung des Petrus, der Speer des Longinus, das abgeschnittene Ohr des Malchus und ganz links die Leiter für die Kreuzigung und Kreuzesabnahme zu sehen. Rechts sieht man den Judaskuss, die auf die Gefangennahme anspielende Fackel, den Speer mit dem in Essig getränkten Schwamm, die dreißig Goldtaler des Judas, eine nicht identifizierbare männliche Gestalt und die gewaschenen Hände des Pilatus. Auf dem Kreuz sind Hämmer, Peitschen, die Dornenkrone und der Hahn zu sehen.

Technische Untersuchung:

Infrarotbilder der vorliegenden Komposition zeigen eine dünne, genaue und vermutlich mit einem schmalen Pinsel ausgeführte Unterzeichnung. In einigen Bereichen, etwa im Mantel Marias, übernehmen Einritzungen die Funktion der Zeichnung.

Der Farbton des Körpers Christi ergibt sich aus einer grünen, auf Erdpigmenten basierenden Unterschicht, die mit einem hell-weißlichen und hauptsächlich aus Bleiweiß bestehenden Inkarnatton lasiert wurde. Im roten Mantel der Maria Magdalena finden sich Zinnober und Bleizinngelb entlang der Ränder. Zinnober kam für alle hellen Rottöne zum Einsatz, während für die Mäntel des heiligen Johannes und der Magdalena ein Rotlack auf Cochenillen-Basis verwendet wurde. Interessant ist, dass für den dunkelblauen Mantel Marias sowohl Azurit als auch Indigo Verwendung fanden, was sich vermutlich dadurch erklären lässt, dass eine untere Azuritschicht mit Indigo lasiert wurde, wobei sich statt einer Unterzeichnung Einritzungen finden. Der Hintergrund erschien wohl ursprünglich dunkelblau, da sich darin zahlreiche Pigmente auf Kupferbasis finden, die in der spektroskopischen Untersuchung als Azurit bestimmt werden konnten. Die Rückseite der Tafel ist zwecks Imitation eines rotbraunen Steins wie etwa Porphyr mit brauner Farbe bemalt.

Wir danken Gianluca Poldi für die technische Untersuchung.

|

Käufer Hotline

Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00

old.masters@dorotheum.at +43 1 515 60 403 |

| Auktion: | Alte Meister |

| Auktionstyp: | Saalauktion |

| Datum: | 17.10.2017 - 18:00 |

| Auktionsort: | Wien | Palais Dorotheum |

| Besichtigung: | 07.10. - 17.10.2017 |

** Kaufpreis inkl. Käufergebühr und Mehrwertsteuer

Es können keine Kaufaufträge über Internet mehr abgegeben werden. Die Auktion befindet sich in Vorbereitung bzw. wurde bereits durchgeführt.