Jacopo Robusti, gen. Jacopo Tintoretto

(Venedig 1518–1594)

Venus, Mars und Amor,

Öl auf Leinwand, 75 x 63,7 cm, gerahmt

Provenienz:

Sammlung Max Hevesi (1894–1948), Wien/London, spätestens 1931;

Sammlung Otto Burchard (1863–1965), Peking/New York, spätestens 1939 bis in die 1950er-Jahre;

Sammlung Walter Percy Chrysler Jr. (1909–1988), New York;

Privatsammlung, Mailand, 1997;

europäische Privatsammlung

Literatur:

O. Benesch, A Mythological Picture by Tintoretto, in: The Burlington Magazine for Connoisseurs, Nr. 59, 1931, S. 3 (als Jacopo Robusti);

E. von der Bercken, Die Gemälde des Jacopo Tintoretto, München 1942, S. 134, Kat.-Nr. 576, ohne Abb. (als Jacopo Robusti);

R. Pallucchini, La giovinezza del Tintoretto, Mailand 1950, S. 92, S. 157, Anm. 55 (als Jacopo Robusti);

O. Benesch, Some Unknown Early Works by Tintoretto, in: Arte Veneta, Nr. 10, 1956, S. 97f., Abb. 104;

B. Berenson, Pitture italiane del rinascimento, La scuola Veneta, Florenz 1958, Bd. I, S. 174 (als Lambert Sustris ?);

A. Ballarin, Profilo di Lamberto d’Amsterdam (Lamberto Sustris), in: Arte Veneta, Nr. 16, 1962, S. 74, ohne Abb. (als Lambert Sustris);

A. Ballarin, Lamberto d’Amsterdam (Lamberto Sustris): le fonti e la critica, in: Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1962–1963, S. 361, 366 (als Lambert Sustris);

P. De Vecchi, L’opera completa del Tintoretto, Mailand 1970, S. 134, Kat.-Nr. E1 (unter „altre opere attribuite“);

R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto: le opere sacre e profane, Mailand 1982, Bd. I, S. 172, Kat.-Nr. 189, Abb. Bd. II, S. 412, Abb. 250 (als Jacopo Robusti, um 1555);

R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto: le opere sacre e profane, Mailand 1990, Bd. I, S. 172, Kat.-Nr. 189, Abb. Bd. II, S. 412, Abb. 250 (als Jacopo Robusti, um 1555)

Das vorliegende Gemälde ist in der Fototeca Zeri unter Nr. 41771 (als Jacopo Robusti, gen. Il Tintoretto) verzeichnet.

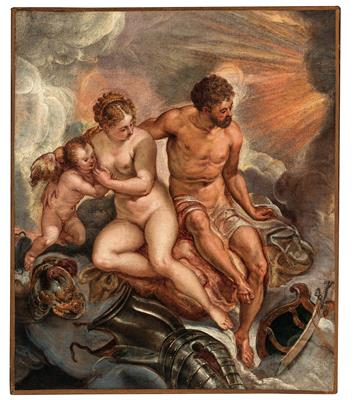

Das vorliegende Gemälde wurde in Tintorettos Frühzeit um 1555 datiert und fällt chronologisch mit dem Zyklus biblischer Begebenheiten des Prado in Madrid zusammen. Die Gemälde weisen dieselbe Farbigkeit sowie einen die gesamte Darstellung erfassenden Rhythmus und Fluss geschwungener Formen auf, wie sie vor allem auf dem Bild Judith und Holofernes (siehe Abb. 1) deutlich zu bemerken sind. Ebenfalls vergleichbar sind die Kompositionen zu Josef und die Frau des Potifar und Die Auffindung des Mosesknaben (Inv.-Nr. 389, 395, 396) – insbesondere hinsichtlich der regelmäßigen Wiederholung kurzer, eng gesetzter Pinselstriche im Bereich der Schmuckquasten, der Gewänder und des Kopfschmucks, des Inkarnats und den ein rhythmisches Muster bildenden Haarlocken.

Das Werk steht auch in Verbindung mit Tintorettos Schaffen der 1550er Jahre zu mythologischen Themen, darunter die vergleichbare Bilderzählung Vulkan überrascht Venus und Mars in der Alten Pinakothek in München (Inv.-Nr. 9257), wo Mars ähnlich dargestellt ist, sowie Venus, Vulkan und Amor im Palazzo Pitti in Florenz (Inv.-Nr. 00294820).

Im vorliegenden Gemälde sitzen die drei Figuren in goldenes Licht getaucht auf Wolken und umarmen einander. Das Inkarnat von Venus und Amor ist in rosigen Farbtönen wiedergegeben, das von Mars in einem wärmeren Braunton. Mars hat Waffen und Rüstung abgeworfen. Die Wiedergabe der Rüstung lässt an Tintorettos berühmte Porträts der venezianischen condottieri denken, darunter das Bildnis eines Admirals im Kunsthistorischen Museum in Wien (Inv.-Nr. 24), das in denselben Zeitraum datiert wird.

Tintoretto zählt zu den berühmtesten Künstlern der italienischen Renaissance. Gemeinsam mit seinen Zeitgenossen Tizian und Veronese prägte er die Kunst Venedigs des 16. Jahrhunderts. Seine kühnen Kompositionen boten eine Alternative zum streng hierarchischen Bildaufbau traditioneller Renaissancegemälde. Tintoretto wird deshalb häufig mit den manieristischen Malern der Spätrenaissance in Verbindung gebracht.

Mit seiner einzigartigen künstlerischen Herangehensweise in Form von rasch gesetzten, lockeren Pinselstrichen und starken Helldunkelkontrasten forderte er seine venezianischen Zeitgenossen stark heraus. Vasari kommentierte Tintorettos flotte Maltechnik mit den Worten, dass er sie mit einer derartigen Schnelligkeit ausübte, dass er, kaum hatte er ein Bild begonnen, auch schon wieder fertig war (siehe G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori’ nelle redazioni del 1550 e 1568, R. Bettarini, P. Barocchi [Hg.], Bd. 5, 1966 [1984], S. 471, „con tanta prestezza, che quando altri non ha pensato a pena che egli abbia cominciato, egli ha finito“), was einer Beobachtung eben jener Freiheit der Pinselführung gleichkam, die seine Zeitgenossen so bewunderten.

Das Gemälde befand sich einst in der Sammlung von Walter Percy Chrysler Junior (1909–1988), dem Sohn des bekannten Automobildesigners und Gründer der Chrysler Corporation. Er war ein wichtiger Kunstsammler und Förderer von Museen. 1971 stiftete Chrysler, der keine Erben hatte, den größten Teil seiner Sammlung dem Chrysler Museum of Art in Norfolk, Virginia.

Technische Untersuchung durch Gianluca Poldi:

Sowohl im kurz- als auch im langwelligen Bereich durchgeführte Untersuchungen mittels Infrarotreflektografie sowie mittels Transmissionsfilter (TIR) bringen eine sehr freie, mit Pinsel und schwarzer Tinte oder schwarzem Pigment ausgeführte Unterzeichnung zutage: Es handelt sich um eine rasche und sehr summarische Skizze, die dem Maler als erste Festlegung der Anordnung der Figuren diente. Die Köpfe von Venus und Mars, durch einfache Ovale umrissen, waren ursprünglich größer und weiter oben platziert; der gebeugte Arm der Göttin war in der Skizze beinahe bis zur Schulter angehoben; und die Körper waren vermutlich noch gelängter gedacht. Vom kleinen Amor findet sich nahezu überhaupt keine Spur, während einige Wolken angedeutet sind und es Hinweise auf eine erste Idee zu den Sonnenstrahlen rechts oben gibt.

Jacopo Tintoretto bediente sich derart freier erster Skizzen auch auf anderen Gemälden. Die ursprüngliche Zeichnung wurde in der Folge während des Malvorgangs abgeändert. Die finale Fassung mag zumindest teilweise durch eine weitere Unterzeichnung definiert worden sein, insbesondere im linken Arm der Venus; diese zweite Unterzeichnung wurde jedoch mit einem unter Infrarotstrahlung weitgehend transparenten Medium ausgeführt, sodass sie kaum sichtbar ist.

Die mittels nicht invasiven spektroskopischen Untersuchungen festgestellten Pigmente weisen wie bei Tintorettos Werken üblich beeindruckende Mischungen auf. Er malte über einem dünnen weißen Malgrund, der auf eine mit einer dünnen braunen Schicht grundierte Leinwand aufgebracht worden zu sein scheint; im Bereich des Wolkenhimmels verwendete er eine Mischung von Bleiweiß mit unterschiedlichen Mengen von Smalte, auf Karmin basierendem Rotlack und Bleizinngelb, der auch einige schwarze und grüne Partikel zugesetzt wurden, abhängig davon, ob der gewünschte Farbton eher grau oder eher rosa sein sollte. Die Smalte scheint hier anders als bei vielen Werken Tintorettos nicht verblasst zu sein.

Für die roten Lichtstrahlen und das Inkarnat kam Zinnober zum Einsatz, der hier in den Schattenzonen und im Körper des Mars mit Ocker und braunen Erden vermischt wurde. Rotlack auf Karminbasis wurde für die Flügel Amors und den Umhang, auf dem Venus sitzt, der Vorzug gegeben. Bleizinngelb wurde für die gelben Strahlen sowie die Glanzlichter auf der Rüstung und dem Umhang verwendet, dessen Schatten zum rechten Rand hin zum Teil nicht mit Rot, sondern mit Smalte umgesetzt wurden. Die Grautöne der Rüstung ergeben sich durch eine Mischung aus Bleiweiß, einem sehr fein vermahlenen schwarzen Pigment, Smalte und ein paar grünen Partikeln zusammen mit Eisenoxiden, während das dunkle Grün des Schildes rechts unten durch Schichten von Grünspan erzielt wurde.

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

10.11.2021 - 16:00

- Erzielter Preis: **

-

EUR 315.500,-

- Schätzwert:

-

EUR 300.000,- bis EUR 500.000,-

Jacopo Robusti, gen. Jacopo Tintoretto

(Venedig 1518–1594)

Venus, Mars und Amor,

Öl auf Leinwand, 75 x 63,7 cm, gerahmt

Provenienz:

Sammlung Max Hevesi (1894–1948), Wien/London, spätestens 1931;

Sammlung Otto Burchard (1863–1965), Peking/New York, spätestens 1939 bis in die 1950er-Jahre;

Sammlung Walter Percy Chrysler Jr. (1909–1988), New York;

Privatsammlung, Mailand, 1997;

europäische Privatsammlung

Literatur:

O. Benesch, A Mythological Picture by Tintoretto, in: The Burlington Magazine for Connoisseurs, Nr. 59, 1931, S. 3 (als Jacopo Robusti);

E. von der Bercken, Die Gemälde des Jacopo Tintoretto, München 1942, S. 134, Kat.-Nr. 576, ohne Abb. (als Jacopo Robusti);

R. Pallucchini, La giovinezza del Tintoretto, Mailand 1950, S. 92, S. 157, Anm. 55 (als Jacopo Robusti);

O. Benesch, Some Unknown Early Works by Tintoretto, in: Arte Veneta, Nr. 10, 1956, S. 97f., Abb. 104;

B. Berenson, Pitture italiane del rinascimento, La scuola Veneta, Florenz 1958, Bd. I, S. 174 (als Lambert Sustris ?);

A. Ballarin, Profilo di Lamberto d’Amsterdam (Lamberto Sustris), in: Arte Veneta, Nr. 16, 1962, S. 74, ohne Abb. (als Lambert Sustris);

A. Ballarin, Lamberto d’Amsterdam (Lamberto Sustris): le fonti e la critica, in: Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 1962–1963, S. 361, 366 (als Lambert Sustris);

P. De Vecchi, L’opera completa del Tintoretto, Mailand 1970, S. 134, Kat.-Nr. E1 (unter „altre opere attribuite“);

R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto: le opere sacre e profane, Mailand 1982, Bd. I, S. 172, Kat.-Nr. 189, Abb. Bd. II, S. 412, Abb. 250 (als Jacopo Robusti, um 1555);

R. Pallucchini, P. Rossi, Tintoretto: le opere sacre e profane, Mailand 1990, Bd. I, S. 172, Kat.-Nr. 189, Abb. Bd. II, S. 412, Abb. 250 (als Jacopo Robusti, um 1555)

Das vorliegende Gemälde ist in der Fototeca Zeri unter Nr. 41771 (als Jacopo Robusti, gen. Il Tintoretto) verzeichnet.

Das vorliegende Gemälde wurde in Tintorettos Frühzeit um 1555 datiert und fällt chronologisch mit dem Zyklus biblischer Begebenheiten des Prado in Madrid zusammen. Die Gemälde weisen dieselbe Farbigkeit sowie einen die gesamte Darstellung erfassenden Rhythmus und Fluss geschwungener Formen auf, wie sie vor allem auf dem Bild Judith und Holofernes (siehe Abb. 1) deutlich zu bemerken sind. Ebenfalls vergleichbar sind die Kompositionen zu Josef und die Frau des Potifar und Die Auffindung des Mosesknaben (Inv.-Nr. 389, 395, 396) – insbesondere hinsichtlich der regelmäßigen Wiederholung kurzer, eng gesetzter Pinselstriche im Bereich der Schmuckquasten, der Gewänder und des Kopfschmucks, des Inkarnats und den ein rhythmisches Muster bildenden Haarlocken.

Das Werk steht auch in Verbindung mit Tintorettos Schaffen der 1550er Jahre zu mythologischen Themen, darunter die vergleichbare Bilderzählung Vulkan überrascht Venus und Mars in der Alten Pinakothek in München (Inv.-Nr. 9257), wo Mars ähnlich dargestellt ist, sowie Venus, Vulkan und Amor im Palazzo Pitti in Florenz (Inv.-Nr. 00294820).

Im vorliegenden Gemälde sitzen die drei Figuren in goldenes Licht getaucht auf Wolken und umarmen einander. Das Inkarnat von Venus und Amor ist in rosigen Farbtönen wiedergegeben, das von Mars in einem wärmeren Braunton. Mars hat Waffen und Rüstung abgeworfen. Die Wiedergabe der Rüstung lässt an Tintorettos berühmte Porträts der venezianischen condottieri denken, darunter das Bildnis eines Admirals im Kunsthistorischen Museum in Wien (Inv.-Nr. 24), das in denselben Zeitraum datiert wird.

Tintoretto zählt zu den berühmtesten Künstlern der italienischen Renaissance. Gemeinsam mit seinen Zeitgenossen Tizian und Veronese prägte er die Kunst Venedigs des 16. Jahrhunderts. Seine kühnen Kompositionen boten eine Alternative zum streng hierarchischen Bildaufbau traditioneller Renaissancegemälde. Tintoretto wird deshalb häufig mit den manieristischen Malern der Spätrenaissance in Verbindung gebracht.

Mit seiner einzigartigen künstlerischen Herangehensweise in Form von rasch gesetzten, lockeren Pinselstrichen und starken Helldunkelkontrasten forderte er seine venezianischen Zeitgenossen stark heraus. Vasari kommentierte Tintorettos flotte Maltechnik mit den Worten, dass er sie mit einer derartigen Schnelligkeit ausübte, dass er, kaum hatte er ein Bild begonnen, auch schon wieder fertig war (siehe G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori’ nelle redazioni del 1550 e 1568, R. Bettarini, P. Barocchi [Hg.], Bd. 5, 1966 [1984], S. 471, „con tanta prestezza, che quando altri non ha pensato a pena che egli abbia cominciato, egli ha finito“), was einer Beobachtung eben jener Freiheit der Pinselführung gleichkam, die seine Zeitgenossen so bewunderten.

Das Gemälde befand sich einst in der Sammlung von Walter Percy Chrysler Junior (1909–1988), dem Sohn des bekannten Automobildesigners und Gründer der Chrysler Corporation. Er war ein wichtiger Kunstsammler und Förderer von Museen. 1971 stiftete Chrysler, der keine Erben hatte, den größten Teil seiner Sammlung dem Chrysler Museum of Art in Norfolk, Virginia.

Technische Untersuchung durch Gianluca Poldi:

Sowohl im kurz- als auch im langwelligen Bereich durchgeführte Untersuchungen mittels Infrarotreflektografie sowie mittels Transmissionsfilter (TIR) bringen eine sehr freie, mit Pinsel und schwarzer Tinte oder schwarzem Pigment ausgeführte Unterzeichnung zutage: Es handelt sich um eine rasche und sehr summarische Skizze, die dem Maler als erste Festlegung der Anordnung der Figuren diente. Die Köpfe von Venus und Mars, durch einfache Ovale umrissen, waren ursprünglich größer und weiter oben platziert; der gebeugte Arm der Göttin war in der Skizze beinahe bis zur Schulter angehoben; und die Körper waren vermutlich noch gelängter gedacht. Vom kleinen Amor findet sich nahezu überhaupt keine Spur, während einige Wolken angedeutet sind und es Hinweise auf eine erste Idee zu den Sonnenstrahlen rechts oben gibt.

Jacopo Tintoretto bediente sich derart freier erster Skizzen auch auf anderen Gemälden. Die ursprüngliche Zeichnung wurde in der Folge während des Malvorgangs abgeändert. Die finale Fassung mag zumindest teilweise durch eine weitere Unterzeichnung definiert worden sein, insbesondere im linken Arm der Venus; diese zweite Unterzeichnung wurde jedoch mit einem unter Infrarotstrahlung weitgehend transparenten Medium ausgeführt, sodass sie kaum sichtbar ist.

Die mittels nicht invasiven spektroskopischen Untersuchungen festgestellten Pigmente weisen wie bei Tintorettos Werken üblich beeindruckende Mischungen auf. Er malte über einem dünnen weißen Malgrund, der auf eine mit einer dünnen braunen Schicht grundierte Leinwand aufgebracht worden zu sein scheint; im Bereich des Wolkenhimmels verwendete er eine Mischung von Bleiweiß mit unterschiedlichen Mengen von Smalte, auf Karmin basierendem Rotlack und Bleizinngelb, der auch einige schwarze und grüne Partikel zugesetzt wurden, abhängig davon, ob der gewünschte Farbton eher grau oder eher rosa sein sollte. Die Smalte scheint hier anders als bei vielen Werken Tintorettos nicht verblasst zu sein.

Für die roten Lichtstrahlen und das Inkarnat kam Zinnober zum Einsatz, der hier in den Schattenzonen und im Körper des Mars mit Ocker und braunen Erden vermischt wurde. Rotlack auf Karminbasis wurde für die Flügel Amors und den Umhang, auf dem Venus sitzt, der Vorzug gegeben. Bleizinngelb wurde für die gelben Strahlen sowie die Glanzlichter auf der Rüstung und dem Umhang verwendet, dessen Schatten zum rechten Rand hin zum Teil nicht mit Rot, sondern mit Smalte umgesetzt wurden. Die Grautöne der Rüstung ergeben sich durch eine Mischung aus Bleiweiß, einem sehr fein vermahlenen schwarzen Pigment, Smalte und ein paar grünen Partikeln zusammen mit Eisenoxiden, während das dunkle Grün des Schildes rechts unten durch Schichten von Grünspan erzielt wurde.

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

|

Käufer Hotline

Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00

old.masters@dorotheum.at +43 1 515 60 403 |

| Auktion: | Alte Meister I |

| Auktionstyp: | Saalauktion mit Live Bidding |

| Datum: | 10.11.2021 - 16:00 |

| Auktionsort: | Wien | Palais Dorotheum |

| Besichtigung: | 29.10. - 10.11.2021 |

** Kaufpreis inkl. Käufergebühr und Mehrwertsteuer

Es können keine Kaufaufträge über Internet mehr abgegeben werden. Die Auktion befindet sich in Vorbereitung bzw. wurde bereits durchgeführt.