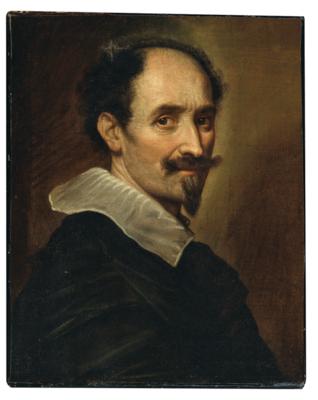

Römische Schule, um 1640

Brustbild eines Mannes, Gian Lorenzo Bernini (?),

Öl auf Leinwand, 55,5 x 44 cm, gerahmt

Provenienz:

Maison d’Art, Montecarlo;

Privatsammlung, Belgien

Literatur:

M. G. Aurigemma, Un ritratto berniniano, in: Arte Documento, Nr. 22, 2006, S. 188–191 (als Porträt des Gian Lorenzo Bernini von Jakob Ferdinand Voet, vermutlich auf einer Skizze von Bernini selbst);

T. Montanari, Bernini pittore, Ausstellungskatalog, Cinisello Balsamo 2007, S. 163, Nr. R24 (als Jacob Ferdinand Voet);

F. Petrucci, Ancora su Bernini pittore, in: Una vita per la storia dell’arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini, Roma 2015, S. 317f. (als weder von Bernini noch von Voet)

Das vorliegende Porträt von hoher malerischer Qualität wird Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) zugeschrieben und gilt als Selbstporträt des berühmten Künstlers.

Maria Giulia Aurigemma (siehe Literatur) hat vorgeschlagen, dass dieses Porträt möglicherweise als Skizze eines Selbstporträts von Gian Lorenzo Bernini um 1650–1655 begonnen und dann von Jacob Ferdinand Voet um 1670 vollendet wurde (es ist zum Beispiel möglich, dass Berninis Selbstporträt, das sich heute in den Uffizien befindet, von Ciro Ferri vollendet wurde, der als Vermittler bei der Versteigerung des Gemäldes durch Leopold de’ Medici fungierte). Aurigemma vermutet, dass Bernini und Jakob Ferdinand Voet, der zwischen 1673 und 1678 in Rom nachweisbar ist, in denselben Kreisen und insbesondere im Umfeld der Königin Christina von Schweden verkehrten. Die von Voet gemalten Porträts wie beispielsweise das des Kardinals Benedetto Odescalchi im Museo Poldi Pezzoli in Mailand, scheinen stark von Berninis malerischer Produktion beeinflusst zu sein.

Die Zuschreibung an Voet für das vorliegende Gemälde wird auch von Tomaso Montanari (siehe Literatur) bestätigt, wobei er die Identifizierung des Dargestellten als Gian Lorenzo Bernini nicht akzeptiert.

Francesco Petrucci wiederum akzeptiert weder die Zuschreibung an Voet noch die Annahme, dass es sich bei dem Dargestellten um Bernini handelt. Er datiert das vorliegende Werk früher, nämlich um 1640, also vor Voets Aufenthalt in Rom. Der Stil der Kleidung, eine schwere schwarze Tunika, aus der ein gestärkter weißer Kragen hervorlugt, findet sich in anderen Porträts der 1630er- und 1640er-Jahre wieder, wie beispielsweise in dem Selbstporträt des Jan Miel oder in dem des Jan van den Hoecke, beide in der Sammlung Koelliker in Mailand (siehe F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma. Il Seicento, Rom 2008, I, S. 201, Abb. 286; S. 216; Abb. 304), wo auch Schnurrbart und Bart ähnlich sind.

Die römische Porträtmalerei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war vielfältig, was auf die Anwesenheit von Künstlern aus verschiedenen Regionen Italiens und Europas in der Stadt zurückzuführen war; die Festschreibung des Genres erfolgte erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit der Entstehung spezialisierter Werkstätten, unter denen die von Giovanni Maria Morandi, Carlo Maratti, Ferdinand Voet (nicht zufällig mit dem Spitznamen „Porträt-Ferdinand“) und Baciccio besonders bekannt waren.

Die gemalten Bildnisse Berninis, die neben seinen als Bildhauer geschaffenen außergewöhnlichen Porträts einen wichtigen Teil der Produktion des Künstlers darstellen, hatten maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der römischen Porträtmalerei.

Auf Berninis Gemälden ist der Porträtierte fast immer im Dreiviertelprofil und extrem natürlich dargestellt, als würde er sich dem Betrachter zuwenden. Zeitgenössische Quellen berichten, dass der Künstler seine Modelle normalerweise nicht „posieren“ ließ, sondern sie aufforderte, sich zu bewegen und zu unterhalten, um ihren Ausdruck und ihre Lebendigkeit besser zu erfassen. Von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der Porträtmalerei in der Stadt war auch Diego Velázquez, der 1630 und erneut zwischen 1649 und 1651 in Rom zugegen war und dazu beitrug, eine dynamische Kunstszene zu schaffen, was für das Genre der Porträtmalerei noch nicht vollständig erforscht ist.

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

25.10.2023 - 18:00

- Schätzwert:

-

EUR 40.000,- bis EUR 60.000,-

Lot beobachten Beobachten beenden

Römische Schule, um 1640

Brustbild eines Mannes, Gian Lorenzo Bernini (?),

Öl auf Leinwand, 55,5 x 44 cm, gerahmt

Provenienz:

Maison d’Art, Montecarlo;

Privatsammlung, Belgien

Literatur:

M. G. Aurigemma, Un ritratto berniniano, in: Arte Documento, Nr. 22, 2006, S. 188–191 (als Porträt des Gian Lorenzo Bernini von Jakob Ferdinand Voet, vermutlich auf einer Skizze von Bernini selbst);

T. Montanari, Bernini pittore, Ausstellungskatalog, Cinisello Balsamo 2007, S. 163, Nr. R24 (als Jacob Ferdinand Voet);

F. Petrucci, Ancora su Bernini pittore, in: Una vita per la storia dell’arte. Scritti in memoria di Maurizio Marini, Roma 2015, S. 317f. (als weder von Bernini noch von Voet)

Das vorliegende Porträt von hoher malerischer Qualität wird Gian Lorenzo Bernini (1598–1680) zugeschrieben und gilt als Selbstporträt des berühmten Künstlers.

Maria Giulia Aurigemma (siehe Literatur) hat vorgeschlagen, dass dieses Porträt möglicherweise als Skizze eines Selbstporträts von Gian Lorenzo Bernini um 1650–1655 begonnen und dann von Jacob Ferdinand Voet um 1670 vollendet wurde (es ist zum Beispiel möglich, dass Berninis Selbstporträt, das sich heute in den Uffizien befindet, von Ciro Ferri vollendet wurde, der als Vermittler bei der Versteigerung des Gemäldes durch Leopold de’ Medici fungierte). Aurigemma vermutet, dass Bernini und Jakob Ferdinand Voet, der zwischen 1673 und 1678 in Rom nachweisbar ist, in denselben Kreisen und insbesondere im Umfeld der Königin Christina von Schweden verkehrten. Die von Voet gemalten Porträts wie beispielsweise das des Kardinals Benedetto Odescalchi im Museo Poldi Pezzoli in Mailand, scheinen stark von Berninis malerischer Produktion beeinflusst zu sein.

Die Zuschreibung an Voet für das vorliegende Gemälde wird auch von Tomaso Montanari (siehe Literatur) bestätigt, wobei er die Identifizierung des Dargestellten als Gian Lorenzo Bernini nicht akzeptiert.

Francesco Petrucci wiederum akzeptiert weder die Zuschreibung an Voet noch die Annahme, dass es sich bei dem Dargestellten um Bernini handelt. Er datiert das vorliegende Werk früher, nämlich um 1640, also vor Voets Aufenthalt in Rom. Der Stil der Kleidung, eine schwere schwarze Tunika, aus der ein gestärkter weißer Kragen hervorlugt, findet sich in anderen Porträts der 1630er- und 1640er-Jahre wieder, wie beispielsweise in dem Selbstporträt des Jan Miel oder in dem des Jan van den Hoecke, beide in der Sammlung Koelliker in Mailand (siehe F. Petrucci, Pittura di Ritratto a Roma. Il Seicento, Rom 2008, I, S. 201, Abb. 286; S. 216; Abb. 304), wo auch Schnurrbart und Bart ähnlich sind.

Die römische Porträtmalerei in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war vielfältig, was auf die Anwesenheit von Künstlern aus verschiedenen Regionen Italiens und Europas in der Stadt zurückzuführen war; die Festschreibung des Genres erfolgte erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts mit der Entstehung spezialisierter Werkstätten, unter denen die von Giovanni Maria Morandi, Carlo Maratti, Ferdinand Voet (nicht zufällig mit dem Spitznamen „Porträt-Ferdinand“) und Baciccio besonders bekannt waren.

Die gemalten Bildnisse Berninis, die neben seinen als Bildhauer geschaffenen außergewöhnlichen Porträts einen wichtigen Teil der Produktion des Künstlers darstellen, hatten maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der römischen Porträtmalerei.

Auf Berninis Gemälden ist der Porträtierte fast immer im Dreiviertelprofil und extrem natürlich dargestellt, als würde er sich dem Betrachter zuwenden. Zeitgenössische Quellen berichten, dass der Künstler seine Modelle normalerweise nicht „posieren“ ließ, sondern sie aufforderte, sich zu bewegen und zu unterhalten, um ihren Ausdruck und ihre Lebendigkeit besser zu erfassen. Von grundlegender Bedeutung für die Entwicklung der Porträtmalerei in der Stadt war auch Diego Velázquez, der 1630 und erneut zwischen 1649 und 1651 in Rom zugegen war und dazu beitrug, eine dynamische Kunstszene zu schaffen, was für das Genre der Porträtmalerei noch nicht vollständig erforscht ist.

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

|

Käufer Hotline

Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00

old.masters@dorotheum.at +43 1 515 60 403 |

| Auktion: | Alte Meister |

| Auktionstyp: | Saalauktion mit Live Bidding |

| Datum: | 25.10.2023 - 18:00 |

| Auktionsort: | Wien | Palais Dorotheum |

| Besichtigung: | 14.10. - 25.10.2023 |