Guido Reni

(Bologna 1575–1642)

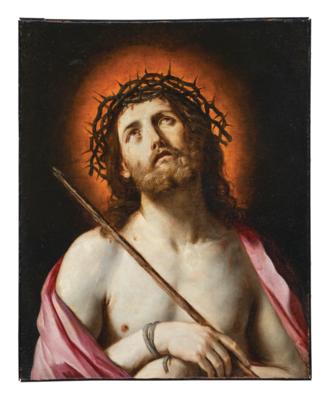

Ecce Homo,

Öl auf Leinwand, 80 x 64,5 cm, gerahmt

Provenienz:

vermutlich Sammlung Gonzaga-Nevers;

Kunstmarkt, Frankreich;

dort erworben durch den jetzigen Besitzer

Wir danken Massimo Pulini, der die Zuschreibung auf Grundlage einer Fotografie bestätigt hat, für seine Hilfe bei der Katalogisierung. Sein schriftliches Gutachten liegt diesem Lot bei.

Angesichts der kalten Blässe dieses Christusbildes und des kühlen Marmortons der Figur, die in perlmuttartigem Glanz erstrahlt, könnte man meinen, dass die Darstellung eher der Verkündigung der Auferstehung durch das Evangelium entspricht. Die erschütternde Szene der Dornenkrönung mit der darauffolgenden Zurschaustellung Jesu vor den Hebräern mit dem Ausruf „Ecce homo!“ wurde üblicherweise mit naturalistischem Inkarnat dargestellt. Im vorliegenden Werk hat Guido Reni jedoch die Episode in ein mit Trauer beladenes Andachtsbild übertragen. Das übliche kanonische Rot des Gewandes Jesu, das auf seine kaiserliche Einkleidung als König der Juden verweist, hat der Künstler vermieden und stattdessen einen gedämpften und feineren Amethystton verwendet.

Im Hintergrund wird die Dornenkrone von einem infernalisch glühenden Heiligenschein silhouettenhaft hinterfangen. Gerade auf diesem tonalen Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund des Bildes beruht die Originalität dieser ausgeklügelten Darstellung des Sujets, bei dem es sich um eine zur Gänze von Reni erfundene ikonografische Lösung handelt.

Stephen Pepper wies in seiner Monografie von 1988 auf die besondere Ikonografie dieses Ecce Homo-Typus hin, der sich durch die diagonale Haltung des Stabes auszeichnet. In seinem Katalogeintrag zur Fassung des Gemäldes in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden (Öl auf Kupfer, 76 x 60 cm, Inv.-Nr. 330; siehe S. Pepper, Guido Reni, L’opera completa, Novara 1988, S. 284, Nr. 153, Abb. 143) bestätigt Pepper, dass es mehr als eine eigenhändige Fassung der Komposition gab, und wies auf ein Leinwandbild (72 x 55 cm, ohne Abb.) desselben Sujets in der schwedischen Sammlung Wachtmeister hin, worauf ihn Pierre Rosenberg aufmerksam gemacht hatte. Weitere Versionen derselben Komposition wurden in der Werkstatt des Künstlers wiederholt. Es ist daher nicht immer eindeutig, wann eine Fassung als zur Gänze eigenhändig gelten kann oder sie in Zusammenarbeit mit der Werkstatt ausgeführt wurde. Nichtsdestotrotz dokumentieren die unterschiedlichen Kopien und Varianten dieser Komposition die verschiedenen Malstile der Mitarbeiter Renis während der Zeit, als Giovanni Andrea Sirani der Werkstatt vorstand. Beide Gemälde, jenes in Dresden und das uns vorliegende, unterscheiden sich jedoch deutlich vom Akademismus Siranis.

In der vorliegenden Komposition wurden Körperhaltung und Charakterisierung der Gesichtszüge mit nicht zaudernder, sicherer Hand definiert. Selbst die obere Zahnreihe ist in den durchscheinenden Schatten wahrzunehmen. Unter der kalten Blässe des Hauttons sind unterhalb der rechten Wange bläuliche Adern auszumachen, während die andere in einem dunkleren Roséton wiedergegeben ist. Laut Pulini bestätigt die gekonnte, an die Farbe von Alabaster erinnernde Schichtung der Farben Renis Autorenschaft des vorliegenden Werks, das er um die Mitte der 1630er-Jahre datiert. Es gehört damit einer Schaffensperiode des berühmten bolognesischen Künstlers an, in der er sich gegen Ende seiner Laufbahn noch einmal auffallend erfinderisch und poetisch zeigte.

Malvasia beschrieb Guido Renis Werk in seinem 1678 erschienenen Werk Felsina Pittrice folgendermaßen: „Affaticavasi anche, non mai saziandosi, nell’ultime sue pitture, mostrandocele sempre pi. erudite e con nuovi ricerchi e mille galanterie: con certi lividetti et azurrini mescolati fra le mezze tinte e fra le carnagioni […] quali si osservano nelle carni delicate che rendono un certo diafano […]. E questa è quella che chiamano seconda maniera di Guido che come perci. incognita anche, e forestiera, non giunger. che col tempo ad addimesticarsi, a farsi ben conoscere e finalmente ad assodarsi nella comune affezione e concetto. Strillino pure a lor voglia i malevoli, che si conosceranno un giorno queste finezze per inimitabili, ed io gi. ne pronostico sicuro il successo” [„Auch in seinen letzten Werken bemühte er sich unentwegt, sie stets noch gelehrter und mit neuen Entdeckungen und tausend Raffinessen vorzuführen: mit einem gewissen fahlen Mauve und Blau in das Inkarnat gemischt […], die durch die zarten, beinahe durchsichtig anmutenden Hautoberflächen hindurchscheinen […]. Und das ist es, was wir Guidos zweite Manier nennen, die, was seltsam scheinen mag, noch unbekannt ist und erst mit der Zeit Wurzeln schlagen wird, um sich letztlich als Konzept durchzusetzen und auf allgemeine Befürwortung zu stoßen. Mögen die Übelmeinenden schreien, so viel sie wollen, aber eines Tages werden diese Feinheiten als unnachahmlich gelten, und ich prophezeie ihnen schon heute einen sicheren Erfolg“] (C. C. Malvasia, Felsina Pittrice, 1678, II, S. 58).

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

25.10.2023 - 18:00

- Schätzwert:

-

EUR 80.000,- bis EUR 120.000,-

Lot beobachten Beobachten beenden

Guido Reni

(Bologna 1575–1642)

Ecce Homo,

Öl auf Leinwand, 80 x 64,5 cm, gerahmt

Provenienz:

vermutlich Sammlung Gonzaga-Nevers;

Kunstmarkt, Frankreich;

dort erworben durch den jetzigen Besitzer

Wir danken Massimo Pulini, der die Zuschreibung auf Grundlage einer Fotografie bestätigt hat, für seine Hilfe bei der Katalogisierung. Sein schriftliches Gutachten liegt diesem Lot bei.

Angesichts der kalten Blässe dieses Christusbildes und des kühlen Marmortons der Figur, die in perlmuttartigem Glanz erstrahlt, könnte man meinen, dass die Darstellung eher der Verkündigung der Auferstehung durch das Evangelium entspricht. Die erschütternde Szene der Dornenkrönung mit der darauffolgenden Zurschaustellung Jesu vor den Hebräern mit dem Ausruf „Ecce homo!“ wurde üblicherweise mit naturalistischem Inkarnat dargestellt. Im vorliegenden Werk hat Guido Reni jedoch die Episode in ein mit Trauer beladenes Andachtsbild übertragen. Das übliche kanonische Rot des Gewandes Jesu, das auf seine kaiserliche Einkleidung als König der Juden verweist, hat der Künstler vermieden und stattdessen einen gedämpften und feineren Amethystton verwendet.

Im Hintergrund wird die Dornenkrone von einem infernalisch glühenden Heiligenschein silhouettenhaft hinterfangen. Gerade auf diesem tonalen Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrund des Bildes beruht die Originalität dieser ausgeklügelten Darstellung des Sujets, bei dem es sich um eine zur Gänze von Reni erfundene ikonografische Lösung handelt.

Stephen Pepper wies in seiner Monografie von 1988 auf die besondere Ikonografie dieses Ecce Homo-Typus hin, der sich durch die diagonale Haltung des Stabes auszeichnet. In seinem Katalogeintrag zur Fassung des Gemäldes in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden (Öl auf Kupfer, 76 x 60 cm, Inv.-Nr. 330; siehe S. Pepper, Guido Reni, L’opera completa, Novara 1988, S. 284, Nr. 153, Abb. 143) bestätigt Pepper, dass es mehr als eine eigenhändige Fassung der Komposition gab, und wies auf ein Leinwandbild (72 x 55 cm, ohne Abb.) desselben Sujets in der schwedischen Sammlung Wachtmeister hin, worauf ihn Pierre Rosenberg aufmerksam gemacht hatte. Weitere Versionen derselben Komposition wurden in der Werkstatt des Künstlers wiederholt. Es ist daher nicht immer eindeutig, wann eine Fassung als zur Gänze eigenhändig gelten kann oder sie in Zusammenarbeit mit der Werkstatt ausgeführt wurde. Nichtsdestotrotz dokumentieren die unterschiedlichen Kopien und Varianten dieser Komposition die verschiedenen Malstile der Mitarbeiter Renis während der Zeit, als Giovanni Andrea Sirani der Werkstatt vorstand. Beide Gemälde, jenes in Dresden und das uns vorliegende, unterscheiden sich jedoch deutlich vom Akademismus Siranis.

In der vorliegenden Komposition wurden Körperhaltung und Charakterisierung der Gesichtszüge mit nicht zaudernder, sicherer Hand definiert. Selbst die obere Zahnreihe ist in den durchscheinenden Schatten wahrzunehmen. Unter der kalten Blässe des Hauttons sind unterhalb der rechten Wange bläuliche Adern auszumachen, während die andere in einem dunkleren Roséton wiedergegeben ist. Laut Pulini bestätigt die gekonnte, an die Farbe von Alabaster erinnernde Schichtung der Farben Renis Autorenschaft des vorliegenden Werks, das er um die Mitte der 1630er-Jahre datiert. Es gehört damit einer Schaffensperiode des berühmten bolognesischen Künstlers an, in der er sich gegen Ende seiner Laufbahn noch einmal auffallend erfinderisch und poetisch zeigte.

Malvasia beschrieb Guido Renis Werk in seinem 1678 erschienenen Werk Felsina Pittrice folgendermaßen: „Affaticavasi anche, non mai saziandosi, nell’ultime sue pitture, mostrandocele sempre pi. erudite e con nuovi ricerchi e mille galanterie: con certi lividetti et azurrini mescolati fra le mezze tinte e fra le carnagioni […] quali si osservano nelle carni delicate che rendono un certo diafano […]. E questa è quella che chiamano seconda maniera di Guido che come perci. incognita anche, e forestiera, non giunger. che col tempo ad addimesticarsi, a farsi ben conoscere e finalmente ad assodarsi nella comune affezione e concetto. Strillino pure a lor voglia i malevoli, che si conosceranno un giorno queste finezze per inimitabili, ed io gi. ne pronostico sicuro il successo” [„Auch in seinen letzten Werken bemühte er sich unentwegt, sie stets noch gelehrter und mit neuen Entdeckungen und tausend Raffinessen vorzuführen: mit einem gewissen fahlen Mauve und Blau in das Inkarnat gemischt […], die durch die zarten, beinahe durchsichtig anmutenden Hautoberflächen hindurchscheinen […]. Und das ist es, was wir Guidos zweite Manier nennen, die, was seltsam scheinen mag, noch unbekannt ist und erst mit der Zeit Wurzeln schlagen wird, um sich letztlich als Konzept durchzusetzen und auf allgemeine Befürwortung zu stoßen. Mögen die Übelmeinenden schreien, so viel sie wollen, aber eines Tages werden diese Feinheiten als unnachahmlich gelten, und ich prophezeie ihnen schon heute einen sicheren Erfolg“] (C. C. Malvasia, Felsina Pittrice, 1678, II, S. 58).

Experte: Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

Mark MacDonnell

+43 1 515 60 403

oldmasters@dorotheum.com

|

Käufer Hotline

Mo.-Fr.: 10.00 - 17.00

old.masters@dorotheum.at +43 1 515 60 403 |

| Auktion: | Alte Meister |

| Auktionstyp: | Saalauktion mit Live Bidding |

| Datum: | 25.10.2023 - 18:00 |

| Auktionsort: | Wien | Palais Dorotheum |

| Besichtigung: | 14.10. - 25.10.2023 |